Baldenecker (Familie)

(1) Udalrikus (Udalricus, Ulrich, Ulrikus, Walrikus, auch Ludwig)

* angeblich in Friedberg (heute Stadtteil von Augsburg) ca. 1742/43 | † Mainz 16. März 1832; Violinist, Dirigent, Komponist

(2) Johann Baptist (I; nicht Bernhard, wie in den Lexika; in den Quellen J. B. Baldenecker sen.) getauft Mainz 5. Okt. 1777 | † Frankfurt/M. 13. Nov. 1849; Sohn von (1), Violinist und Komponist

(3) Conrad getauft Mainz 18. Apr. 1781 | † Frankfurt/M. 14. Apr. 1831; Sohn von (1), Musik- und Instrumentenhändler

(4) Nicolaus (Nicolas) getauft Mainz 27. März 1783 [nicht 1782] | † Frankfurt/M. 17. März 1858; Sohn von (1), Violinist, Dirigent, Musiklehrer und Komponist

(5) Johann Baptist (II; in den Quellen J. B. Baldenecker jun.) getauft Mainz 23. Aug. 1791 | † Wiesbaden 25. Juni 1855; Sohn von (1), Pianist, Musikschulleiter, Musikalien- und Musikinstrumentenhändler

(6) Johann Daniel * Frankfurt/M. 7. Mai 1810 | † Karlsruhe 21. Juni 1854; Sohn von (4), Chordirigent, Musikdirektor und Komponist

(7) Johann Baptist Conrad * Frankfurt/M. 6. Jan. 1823 | † Frankfurt 19. Sept. 1883; Sohn von (5), Pianist und Klavierlehrer, Komponist

(8) Aloys * Frankfurt/M. 19. März 1833 | † Wiesbaden 28. Nov. 1869; Sohn von (5), Konzertmeister und Komponist

(1)

Die ersten Jahrzehnte des Lebens von Udalricus Baldenecker liegen noch völlig im Dunkeln; der in seinem Sterbeeintrag mitgeteilte Geburtsort ließ sich nicht bestätigen. Im mittelrheinischen Gebiet trat er zunächst als Kapellmeister und Musikdirektor in der Wandertruppe des ehemaligen Schauspielers Theobald Marchand (1741–1800) in Erscheinung. Marchand ließ sich erstmals im Winter 1770 in Mainz hören und gastierte hier in den folgenden Jahren regelmäßig während der Wintermonate. Die letzte Aufführung erfolgte im März 1777. In den Monaten März bis Oktober gab die Truppe unter der musikalischen Leitung Baldeneckers in anderen Städten (etwa Wetzlar, Straßburg, Frankfurt/M. und Hanau) Vorstellungen; die Aufführungen in Frankfurt während der Ostermessen 1771 bis 1777 und der Herbstmessen 1771 bis 1776 wurden bisweilen von Goethe in Begleitung von Johann André besucht. Das Niveau der Marchandschen Bühne war keinesfalls mit dem früherer Wanderbühnen vergleichbar. Besonders in musikalischer Hinsicht, und hierfür war Baldenecker verantwortlich, wurde Hervorragendes geleistet. Als Höhepunkt des ersten Spieljahres muss die Aufführung der Buffa-Oper La rencontre imprévue von Christoph Willibald Gluck in deutscher Sprache angesehen werden. Das Repertoire des Marchandschen Ensembles war erstaunlich groß. Im musikalischen Theater wurden zeitgenössische deutsche und französische Werke bevorzugt: Baldenecker führte damals sehr beliebte Singspiele von Hiller, André, Neefe und Stegmann auf. Auch mit französischen Bühnenwerken von Monsigny, Danican-Philidor und Grétry traf er in deutscher Sprache ganz den Zeitgeschmack.

In Mainz hatten die Aufführungen der Marchandschen Theatertruppe eine besondere Ausstrahlung, da durch eine Sondergenehmigung des Kurfürsten Emmerich Joseph (1763–1774), an der Friedrich Karl Joseph von Erthal zunächst festhielt, Mitglieder der Hofkapelle das Theaterorchester Baldeneckers verstärkten. So lernte Baldenecker rasch Kurmainzer Hofmusiker und deren Organisation kennen. Obwohl Marchand erst 1777 einen Ruf als Direktor der Hofbühne in München annahm, verließ Baldenecker ein Jahr zuvor das Ensemble und trat am 16. Febr. 1776 als Geiger in das Kurmainzer Hoforchester ein. Sein Hofdekret erhielt er am 21. März 1776. Zuvor hatte er Elisabeth Decker geheiratet; neben den unter (2) bis (5) genannten Söhnen und der vermutlich ersten Tochter Katharina († 28. Aug. 1776 in Mainz) wurden folgende weitere Kinder in der Mainzer Pfarrei St. Emmeran getauft: Martha (5. Jan. 1775 | † 1. Febr. 1780 in Mainz), Margareta (18. Sept. 1779 | † 14. Dez. 1780 in Mainz), Agnes (22. Aug. 1784 | † 17. Sept. 1864 als Witwe von Johann Rehm) und Franz (16. Febr. 1789 | † 29. Juni 1793 in Mainz).

Am 30. Sept. 1790 soll Baldenecker bei der Kaiserkrönung Leopold II. in Frankfurt mehrere Messen dirigiert und sich dabei mit Mozart angefreundet haben. In den folgenden politisch sehr bewegten Jahren blieb er Orchestergeiger in der Kurmainzer Kapelle, die allerdings wegen der französischen Besetzungen von Mainz 1792 vorübergehend und 1797 unbefristet beurlaubt wurde. Obwohl die Hofmusiker mit dem gesamten Hof nach Aschaffenburg übersiedeln sollten, gab Baldenecker seine Mainzer Wohnung (Münstergasse) nicht auf. Er veranstaltete sogar in Mainz von November bis Dezember 1802 sechs Konzerte. Als Karl Theodor von Dalberg 1810 zum Fürstprimas und Großherzog von Frankfurt ernannt wurde, spielte Baldenecker in dessen Orchester. Er wurde allerdings 1812 oder 1813 seines hohen Alters wegen in den Ruhestand versetzt und konnte anschließend fast 20 Jahre in seiner Mainzer Wohnung leben. In dieser Zeit verband ihn eine Freundschaft mit dem Geigenbauer Johann Diehl und dem Cellisten Johann Nepomuk Stiastny. Als Baldenecker im Alter von 89 Jahren in der Münstergasse starb, meldete Johann Diehl dem Zivilstandsbeamten den Tod des „Churfürstlich Mainzischen Hofmusikus“.

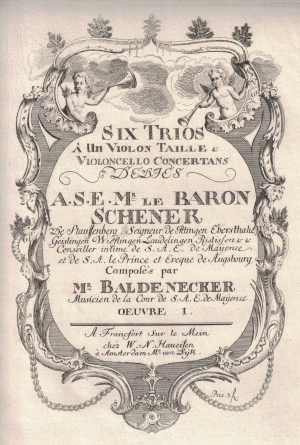

Werke — Six Trios à un Violon Taille & Violoncello Concertans op. 1, Frankfurt/M.: Haueisen, Amsterdam: van Dyk [1779]; s. RISM B/BB 761 (s. Abb.); Bearbeitungen als: Trè Sonate No I, II, III / accomodate / per / Due Cembali / Cembalo Imo / Cembalo IIdo / di Baldenecker. – Trè Sonate No IV, V, VI / accomodate / per / Due Cembali / Cembalo Imo / Cembalo IIdo / di Baldenecker (D-Dl, Mus 3711-Q-1; Kopistenhandschrift) <> verschollene Manuskripte: „Werthvolle Kirchen-Compositionen“ (GollmickH). <> Die Udalrikus Baldenecker in RISM (B/BB 762) zugeschriebenen Duos (2 Vl.) op. 5 stammen von Nicolaus (4)

Von den Werken Baldeneckers blieb lediglich der Druck seiner Streichtrios op. 1 erhalten. Die sechs Einzelwerke verkörpern ausnahmslos den Typ des in der Klassik sehr beliebten „konzertanten Trios“ (Unverricht, S. 210–233). Alle Werke sind zweisätzig: Einem in Sonatenform gebauten Kopfsatz folgt regelmäßig ein Rondo. Lediglich den ersten Satz seines sechsten Trios leitet Baldenecker mit einem ausgedehnten Adagio ein. In der sich formal eng an die Vorlage anlehnenden Transkription für zwei Cembali werden die Trios „Sonaten“ genannt.

Quellen — Kirchenbücher der Mainzer Pfarrei St. Emmeran (Stadtarchiv Mainz) <> Sterberegister der Stadt Mainz 1832, Nr. 289 (Stadtarchiv Mainz) <> Kur-Mainzischer Staats- Hof- und Stands-Kalender […] 1777–1797 <> Wegweiser der Stadt und Gemeinde Mainz […], Mainz 1801–1830 <> Mainzer Zeitung 1802, Nr. 31 <> Aschaffenburger Schreib- und Adreß-Kalender auf das […] Jahr 1804 (1808, 1809) <> Staatskalender für das Großherzogtum Frankfurt 1812 <> Didaskalia, Jg. 1855, Nr. 164

Literatur — EitnerQ, FétisB, GerberATL, Mendel/Reissmann, <> GollmickH <> Israel 1876 <> Peth 1879 <> E. Mentzel, Geschichte der Schauspielkunst in Frankfurt a. M., Frankfurt/M. 1882 <> Otto Bacher, Die Geschichte der Frankfurter Oper im 18. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1926 <> Schweickert 1937 <> A. R. Mohr, Frankfurter Theaterleben im 18. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1940 <> Adam B. Gottron, Mainzer Musikgeschichte von 1500 bis 1800 (= Beiträge zur Geschichte der Stadt Mainz 18), Mainz 1959 <> Wolfgang Matthäus, Der Musikverlag von Wolfgang Nicolaus Haueisen zu Frankfurt am Main 1771–1789. Geschichte und Biographie, in: Die Musikforschung 22 (1969), S. 421–442 <> Hubert Unverricht, Geschichte des Streichtrios (= Mainzer Studien zur Musikwissenschaft 2), Tutzing 1969 <> Egmont Michels, Kurmainzer Hofmusiker in Frankfurter Orchestern. Drei Orchesterlisten im Vergleich, in: MittAGm 33, 1976, S. 217–222 <> Ders., Die Mainzer Geigenbauer, Hofheim, Leipzig 1995

(2)

Zunächst ist Johann Baptist (I) Baldenecker als Violinist im Opernorchester in Amsterdam nachweisbar, wo er 1811 zu den Gründern der Gesellschaftskonzerte zählte. 1815 ging er nach Frankfurt (s. AmZ 1815, Sp. 456) und wurde Mitglied des städtischen Orchesters. Mit seinem Bruder Nicolaus trat er mehrfach in Konzerten als Solist auf.

Werke — Le Cercle. Divertissement (Kl.), Amsterdam: Steup [vor 1828] <> Die übrigen ihm vor allem von Fétis (hier als Jean-Bernard) und in HmL zugeschriebenen Kompositionen stammen von (4) und (5)

Quellen und Literatur — AmZ (s. Reg.), HmL 1828 <> FétisB, Mendel/Reissmann

(3)

Conrad Baldenecker war zum Kaufmannsberuf bestimmt worden und absolvierte seine Lehre in einer Mainzer Spezereiwarenhandlung (1795–1797). Seine musikalische Begabung blieb jedoch zumindest über eine gewisse Zeit hinweg nicht ohne Auswirkung auf seine geschäftlichen Aktivitäten: In den Jahren 1814 bis 1819 führte er in Amsterdam als königlicher Hoflieferant ein „Grand Magazin de toutes sortes de Piano-Forté & autres Instruments de musique“ (so sein Händlerzettel), und als Kommissionär war er auch später noch für mehrere Musikverlage tätig. Baldeneckers Entschluss, sich wieder in Deutschland niederzulassen, mündete 1820 in seiner Eheschließung mit der Frankfurter Gastwirtstochter Magdalena Charlotte Louise Borngässer (1797–1866) und der Erlangung des Frankfurter Bürgerrechts als Handelsmann; seine Angebotspalette umfasste (neben Musikalien) auch etwa holländische Rauchtabake und Elfenbein. Um 1828 erfolgte schließlich die Gründung einer Druckerschwärzefabrik, die nach seinem Tod bis in die 1860er Jahre hinein von seiner Witwe und von seienm Bruder Johann Baptist (5) weitergeführt wurde.

Quellen — KB Frankfurt <> Adressbücher Frankfurt <> Korrespondenz mit C. F. Peters 1816–1826 (D-LEsta, Bestand Musikverlag C. F. Peters); Brief an André 1826 (D-OF)

Literatur — Sabine Hock, Art. Baldenecker, Conrad, in: Frankfurter Personenlexikon (online)

(4)

Seit 1801 dirigierte Nicolaus Baldenecker das Orchester des französischen Vaudeville-Theaters in Mainz, wechselte 1803 als Violinist in das Frankfurter städtische Orchester und begründete mit Johann Nepomuk Schelble das „Liebhaber-Conzert“, aus dem 1818 der Cäcilien-Verein hervorhing. Baldenecker feierte am 1. Okt. 1851 sein 50jähriges Dienstjubiläum, u. a. mit der Aufführung seiner Sinfonie in Es-Dur; zu seinen Ehren veranstaltete Louis Spohr in Kassel wenig später eine musikalische Matinée. Neben seiner Orchestertätigkeit trat Baldenecker als Violinvirtuose auf und spielte als erster in Frankfurt öffentlich die Violinkonzerte Spohrs, „bei dessen herrlichen Winterquartetten“ er „sein ausgezeichnetes Talent auf eine hervorragende Weise bewährte“ (AmZ 19. Mai 1819, Sp. 340). Unter der Interims-Direktion von Heinrich Anton Hoffmann (1819–1821) wurde Baldenecker Chordirektor an der Oper. Er baute den Opernchor auf, der später unter Carl Guhr berühmt wurde, trug unter Guhr die Last der Vorbereitungsproben und dirigierte bei dessen Abwesenheit oder Erkrankung die große Oper. 1808 heiratete Baldenecker in Frankfurt Maria Anna Carolina Rosina Bournay (Bournye, Bornye; * Halle (Saale) 22. Sept. 1792 | † Frankfurt 24. Dez. 1850, Tochter eines herzogl. Bernburgischen Mundkochs), die im gleichen Jahr in Frankfurt öffentlich als Pianistin auftrat; 1818 erhielt Baldenecker das Frankfurter Bürgerrecht.

Werke — nach Opuszahl: 3 Duos (2 Vl.) op. 1, Offenbach: André [1807]; D-OF; Nachdruck Kopenhagen: Lose <> Theme varié (Vl., Vl., B.) op. 3, Bonn: Simrock [1808] <> 2 Duos (2 Vl.) op. 5, Bonn: Simrock [1808]; s. RISM B/BB 762 <> Variationen (Kl.) op. 6 und 7, Mainz: Schott [1810] <> Variationen (Kl.) op. 8, Leipzig: Bureau de Musique (Kühnel) [1813]; A-Wgm <> Variationen (Kl.) op. 9, Leipzig: Breitkopf & Härtel [1812] <> Variationen (Kl.) op. 10, Mainz: Zulehner [1812, später von Schott übernommen] <> 3 Sonaten (Kl., Vl.) op. 11, ebd. [1812, dto.] <> 3 Sonaten (Kl., Vl.) op. 12, ebd. [1812/13, dto.] <> Grande Sonate (Kl., Vl.) op. 13, Leipzig: Breitkopf & Härtel [1812] <> 3 Sonates progressives (Kl.) op. 14, Leipzig: Breitkopf & Härtel [1812/13] <> Grande Sonate (Kl.) op. 15, Leipzig: Bureau de Musique (Kühnel) [1813]; A-Wgm <> Variationen (Kl.) op. 15 [bis] und 16, Leipzig: Breitkopf & Härtel [1812/13] <> Variationen (Kl.) op. 17 und 18, Offenbach: André [1815/16]; D-OF <> Sonate (Kl., Vl.) op. 19 (Widmung an Carl Guhr), ebd. [1821/22]; D-OF <> 12 Lieder op. 20 (2 Hefte), Frankfurt/M.: Pichler [nicht nach 1828] <> Sonate (Kl., Vl.) op. 21 (gew. dem Vater Joseph Hochs), Offenbach: André [1829]; D-OF <> ohne Opuszahl: Offertorium brillant und Ecce panis (Singstimmen und Begl.), 1825 Peters angeboten (ungedr., verschollen) <> Ouvertüre (Orch.), aufgef. 1834 und 1837 (ungedr., verschollen) <> Sinfonie Es-Dur, aufgef. 1851/52 (ungedr., verschollen)

Quellen — Senats-Supplikationen 102/5 und 289/20; D-Fsa <> anon., Ein fünfzigjähriges Dienstjubiläum, in: Didaskalia 6. und 7. Okt. 1851 <> Besprechungen in der allgemeinen Presse (s. Beer EM1) und der AmZ; dort auch biographische Notizen (s. Reg.) <> NZfM 19. März 1852, S. 138 <> Briefe an Peters (1823, 1825) in D-LEsta (Bestand Musikverlag C. F. Peters), an Spohr (1822) in D-Kl, an Schott, s. Kalliope

Literatur — FétisB, GollmickH, Mendel/Reissmann <> Carl Gollmick, Rosen und Dornen, Darmstadt 1852, S. 336–348 <> Bärbel Pelker, Die deutsche Konzertouvertüre (1825–1865), Bd. 1, Frankfurt/M. 1993, S. 90–91 <> Sabine Hock, Art. Baldenecker, Nicolaus, in: Frankfurter Personenlexikon (digital)

(5)

Johann Baptist (II) Baldenecker, der dieselben Vornamen wie sein ältester Bruder erhalten hatte, kam 1807 in die Obhut seines Bruders Nikolaus (2) in Frankfurt und wurde auf Vermittlung von Johann Anton André als Klavierlehrer der Familie von Isenburg in Offenbach und Langenselbold angestellt. Daneben erhielt er selbst weiteren Unterricht von André, →Aloys Schmitt und Goerg Jacob Vollweiler. Außerdem versah er „bei dem hiesigen [Frankfurter] Theater die Dienste eines Violinisten und Clavierspielers sieben Jahr lang“ (Carl Joseph Schmitt, 23. Okt. 1817, Senats-Supplikation). 1825 leitete er gemeinsam mit Peter Anton Suppus das von Franz Stöpel gegründeten „musikalischen Institut für den Pianoforte-Unterricht“ (AmZ 1826, Sp. 101) tätig, dessen öffentliche Prüfungen „von dem Fleiß und Eifer“ der Lehrer zeugten (ebd.). Nach dem Tod seines Bruders Conrad übernahm er mit dessen Witwe dessen Druckerschwärzefabrik. Baldenecker beantragte 1817 das Frankfurter Bürgerrecht und war seit 1819 mit Emilie geb. Gayl (* Frankfurt/M. 19. Febr. 1804), einer Tochter des Frankfurter Musikalienhändlers Johann Conrad Gayl, verheiratet.

Werke — Polonaise (Kl. 4ms), Mainz: Schott [1824/25] <> Polonaise (Kl.) op. 2, Frankfurt: Fischer [ca. 1826] <> Polonaise (Kl. 4ms) op. 4, Frankfurt: Hoffmann & Dunst [1827/28] <> Variationen (Kl.) op. 6, Frankfurt: Fischer [ca. 1828] <> Variationen (Kl.) op. 7, Frankfurt: Hoffmann & Dunst [1828] <> nach Fétis: 2 Sonaten (Kl. 4ms) op. 9; Sonate (Kl.) op. 10 <> die übrigen ihm in den Lexika und in HmL zugeschriebenen Werke stammen von (4)

Quellen — Senats-Supplikationen 102/6; D-Fsa <> W., Einige Worte über den Unterricht im Klavierspiel nach der Logier’schen Methode, und insbesondere über das Wirken in der Anstalt der Herren Baldenecker und Suppus, in: Didaskalia 4. Juni 1825 <> N.N., Johann Baptist Baldenecker. (Nekrolog.), in: Didaskalia 11. Juli 1855 <> AmZ (s. Reg.); Didaskalia 23. Apr. 1825 u. ö. (weitere Belege bei Hock) <> 40 Briefe an Schott, s. Kalliope <> HmL

Literatur — FétisB (hier als Jean-Bernard [II]), Mendel/Reissmann <> GollmickB, 2. Teil, S. 82–84 <> Sabine Hock, Art. Baldenecker, Johann Baptist, in: Frankfurter Personenlexikon (digital)

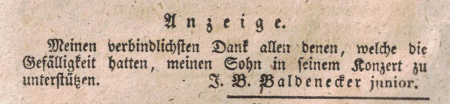

Abbildung: Öffentliche Danksagung Johann Baptist Baldeneckers für die Unterstützung, die seinem neunjährigen Sohn Conrad (7) zuteil wurde; Didaskalia 3. März 1832

(6)

Johann Daniel Baldenecker arbeitete 1832 bis 1836 als Chor- und Musikdirektor am Stadttheater Leipzig. Am 1. Nov. 1836 übernahm er am Großherzoglich-Badischen Hoftheater in Karlsruhe dieselben Positionen und zusätzlich die Aufgaben eines Gesanglehrers und Korrepetitors; 1848 wurde er aus gesundheitlichen Gründen pensioniert. Baldenecker war verheiratet mit der Großherzoglichen Hofschauspielerin Henrietta Amalia Böhme, einer Tochter des Inhabers des Leipziger Musikverlags C. F. Peters Carl Gotthelf Siegmund Böhme; aus der Ehe gingen acht Kinder hervor.

Werke — Der Weihnachtsabend, Oper <> Das Irrenhaus zu Dijon, Schauspiel mit Musik (Leipzig 29. Aug. 1832) <> Festkantate zum 25. Dienstjubiläum von Carl Guhr, aufgef. 1846 (ungedr., verschollen) <> 6 Lieder m. Kl.-Begl., Frankfurt/M.: Dunst [ca. 1845] <> vokale Einlagen in Possen und Burlesken <> zahlreiche Tänze für Klavier, darunter 12 Valses à la Vienne, Leipzig: Peters [ca. 1833]; Kometen- und Luftballon-Galoppade, Leipzig: Schuberth [vor 1839]; Lindenauer Vogelschießen-Galopp, ebd. <> Rondos, Potpourris etc. für Klavier über bekannte Opernmelodien, darunter Quatres Rondinos sur des Thêmes favoris de L’Opéra: Les Huguenots de Meyerbeer, Leipzig: Schuberth [vor 1839] <> Bearbeitungen, u.a. Mendelssohn Bartholdys Ouvertüre Meeresstille und glückliche Fahrt für Kl. 4hd. (Leipzig: Breitkopf & Härtel [1835]); D-Kbeer (s. Abb.)

Quellen — 2 Briefe an Böhme (Leipzig 1834) in D-LEsta (Bestand Musikverlag C. F. Peters), sowie an Schott, s. Kalliope <> Senats-Supplikation 289/20; D-Fsa <> Archivalien im Generallandesarchiv Karlsruhe <> AmZ (s. Reg.) <> HmL 1839

Literatur — FétisB, Mendel/Reissmann, StiegerO

(7)

Johann Baptist Conrad Baldenecker trat bereits seit 1831 als Pianist in Frankfurt und Mainz öffentlich auf. Er unternahm seit 1842 ausgedehnte Konzertreisen u. a. nach Holland (dort erregte er „grosse Sensation“, AmZ 20. Apr. 1842), hielt sich längere Zeit in Paris auf und kehrte 1849 nach Frankfurt zurück. Hier arbeitete er als Klavierlehrer in der Musikschule seines Vaters und stellte 1856 einen Antrag auf Erteilung des Bürgerrechts, um seine Verlobte Elisabetha Wehn (* Biedenkopf 1. Aug. 1818) heiraten zu können. Bereits 1832 hatte ihm Aloys Schmitt seine Variationen über das Polnische National Lied „noch ist Polen nicht verloren“ gewidmet.

Werke — mehrere Klavierstücke, darunter Grande Fantaisie op. 3, Stuttgart: Allgemeine Musikhandlung [1843]

Quellen — Senats-Supplikation 643/18; D-Fsa <> AmZ (s. Reg.); Didaskalia 3. und 10. Apr. 1831, 16. Dez. 1831, 3. und 15. März 1832, 16. Apr. 1832, 5. Dez. 1834 <> Briefe an Schott und C. F. Peters, s. Kalliope

Literatur — Mendel/Reissmann

(8)

Aloys Baldenecker, der schon als 8-Jähriger öffentlich spielte, war zunächst tätig als Violinist im städtischen Orchester Frankfurt und übernahm 1854 die Stelle eines Konzertmeisters in Wiesbaden. Daniel Georg Becker wirdmete ihm sein 1. Streichquartett op. 4 [1857]. Verheiratet war Baldenecker seit 1859 mit Charlotte Friederike Jung (* 25. Apr. 1840 in Selters); aus der Ehe, die 1867 gelöst wurde, gingen sechs Kinder hervor. Baldenecker starb in geistiger Umnachtung.

Quellen — Senats-Supplikation 721/16; D-Fsa <> Zivilstandsregister der Copulierten 1859 (Evangelisches Dekanat Wiesbaden) <> AmZ (s. Reg.)

Literatur — FétisB, Mendel/Reissmann

Egmont Michels | Axel Beer