Kress (Familie)

(1) (Johann) Jakob get. Walderbach (Landkreis Cham, Oberpfalz) 21. Apr. 1690 | begr. Darmstadt 6. Nov. 1728; Violinist und Komponist

(2) Ludwig Albrecht * (verm.) Oettingen 1718 | Sterbedatum unbekannt; Sohn von (1), Violinist

(3) Georg Philipp * Darmstadt 9. Nov. 1719 | † Göttingen 2. Febr. 1779; Sohn von (1), Violinist und Komponist

(1) Jakob Kress war Sohn des in Kloster Walderbach tätigen Gastwirts Georg K. (ca. 1638–1698), nach dessen Tod er als gerade einmal Achtjähriger sicherlich zunächst in die Obhut seines Halbbruders Georg kam, der die Klosterwirtschaft übernommen hatte. Dass Kress später die Lateinschule in Oettingen besuchte und seine Förderung dem Fürsten Albrecht Ernst II. zu verdanken hat, ist wahrscheinlich bzw. erwiesen; dagegen treffen Nowaks Vermutungen zur Identität der Familie Kress in Oettingen nicht zu. Nachdem Jakob Kress schon 1710 in Darmstadt als „Musikant Krätz“ in einer Graupner-Oper mitgewirkt hatte, wurde er 1712 als großherzoglicher Kammermusikus angestellt; 1723 erfolgte (nach einer Bewerbung in Würzburg) die Ernennung zum Konzertmeister. Seine im Druck überlieferten Kompositionen stach Kress selbst – dies ebenso wie sein Frankfurter Kollege →Georg Philipp Telemann es bisweilen tat, der 1719 Pate des zweiten Kress-Sohns wurde. Am 15. Jan. 1718 heiratete Jakob Kress die Darmstädter Stadtratstochter Anna Maria Böhler (* ca. 1696 | begr. Darmstadt 8. Mai (nicht Juni) 1730); es ist gut möglich, dass das Paar sich unmittelbar nach der Hochzeit für eine Weile nach Oettingen begab, wo der erste Sohn Ludwig Albrecht (2) mutmaßlich zur Welt kam.

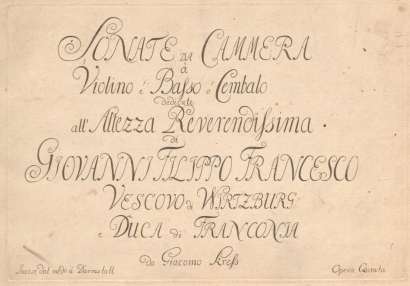

Werke — Sei concerti a 5 (Vl. princ., 2 Vl., Va., B.c.) op. 1, Darmstadt: Selbstverlag (RISM K 2013); Abschrift eines der Konzerte in D-SWl <> [6] Sonate a violino e violone o cembalo (Widmung an Ernst Ludwig Landgraf von Hessen-Darmstadt (1667–1739)), ebd. (Widmung datiert 1730 [!]; offenbar postume Plattenkorrektur) (RISM K 2014) <> [6] Sonate da camera a violino e basso, o cembalo op. 3 (Widmung an Albrecht Ernst II. Fürst zu Oettingen-Oettingen (1669–1731)), ebd. (RISM K 2015) <> [6] Sonate da cammera [!] a violino e basso o cembalo op. 5 (Widmung an Philipp Franz von Schönborn (1673–1724) seit 1719 Fürstbischof von Würzburg), ebd. (RISM K 2016, s. Abb. aus D-B) <> Handschriften: s. RISMonline

(2) Ludwig Albrecht Kress, dessen Geburts- bzw. Taufeintrag sich in den Darmstädter Kirchenbüchern nicht findet, wurde sehr wahrscheinlich in Oettingen geboren. Seine musikalische Ausbildung erhielt er vom Vater, und in den Jahren 1730–1733 besuchte er das Darmstädter Pädagog. Im Juni 1739 wird bei seiner Heirat mit einer Tochter des Hofschwertfegers Schaffenberger erstmals als Darmstädtischer Kammermusikus bezeichnet. Wenig später verließ er die Residenzstadt und traf nach einer abenteuerlichen Reise über Berlin (wo er sich herablassend über die dortige Hofkapelle äußerte) und Amsterdam spätestens im November 1740 in Hamburg ein, wo er vielleicht noch auf seinen jüngeren Bruder traf. Sicher ist, dass er am 11. Dez. 1740 als Erster Violinist in St. Michaelis an Telemanns Trauermusik für Kaiser Karl VI. (TVWV 4:10) mitwirkte (vgl. die bei Neubacher 2009, S. 332–336, abgedruckte, in D-Ha überlieferte Kostenaufstellung); sein Schreiben aus Hamburg vom 16. Dez. 1740 an seinen Darmstädter Landesherrn, er habe „zur Trauer Music allhier in der Vornehmsten Kirche die Instrumental Musik dirigirt“ (vgl. Noack 1969, S. 15), ist vorläufig sein letztes Lebenszeichen.

(3) Georg Philipp Kress wurde ebenfalls von seinem Vater ausgebildet. Da er bereits seit 1730 Vollweise war, scheint ihn sein Taufpate Georg Philipp Telemann zu sich nach Hamburg genommen zu haben, wo er ab Oktober 1732 die Quarta des Johanneums besuchte. 1744–1748 war er als Hofmusiker in Schwerin angestellt, danach bis 1751 an der Plöner Hofkapelle als Konzertmeister und in den Jahren 1755–1767 wiederum in Schwerin als Kammermusiker. 1767 wurde Kress Konzertmeister an der Universität in Göttingen, somit in dieser Funktion Vorgänger Johann Nikolaus Forkels. Im Juni 1744 heiratete „Hofmusicus Kres“ in Schwerin Catharina Hedwig Watz. Beider Tochter Luise (Charlotte Amalia) (get. Schwerin 21. Juli 1758 (nicht Göttingen 1763); Taufpatin war eine der Prinzessinnen | † Neustrelitz 7. Aug. 1829) war Sängerin, u. a. am großherzoglichen Hof in Strelitz; aus ihrer Ehe mit dem Schauspieler Georg Christian Müller ging der Musiker Carl Friedrich (eigentl. Carl Ernst) Müller (* Nijmegen 22. Nov. 1788) hervor.

Werke — s. RISMonline; die Beurteilung der Kompositionen durch Elisabeth Noack (1967, S. 222–223) ist allein wegen des zeittypischen schulmeisternden Tons lesens- und beachtenswert, jedoch nicht zur Nachahmung empfohlen.

Quellen — KB Darmstadt (luth.); KB Göttingen (St. Albani (ev.)); KB Neustrelitz (Stadtgemeinde (ev.)); KB Nijmegen (ev.); KB Schwerin (Schloss (ev.)); KB Walderbach (kath.) <> 2 Briefe von Ludwig Albrecht Kress an Landgraf Ludwig VIII. (1740); D-DSsa (Best. D 4, 405/08) <> AmZ 21. Okt. 1829, Sp. 697 (Nekrolog Luise Müller) <> Album Johannei, Bd. 2, hrsg. von Werner Puttfarken, Hamburg 1933, S. 46 <> freundliche Mitteilungen von Herrn Dr. Jürgen Neubacher (Hamburg; Apr. 2025)

Literatur — Art. Müller, Luise in: Mendel/Reissmann (Bd. 7, S. 197) <> Friedrich Noack, Art. Kress in MGG1 (und Supplement) <> Noack 1967 (mit unrichtigen Angaben zur Familiengeschichte) <> Elisabeth Noack, G. Ph. Telemanns Beziehungen zu Darmstädter Musikern, in: Georg Philipp Telemann. Ein bedeutender Meister der Aufklärungsepoche. Konferenzbericht der 3. Magdeburger Telemann-Festtage vom 22. bis 26. Juni 1967, Magdeburg 1969, Bd. 2, S. 13–17 <> Günter Hart, Georg Philipp Kreß (1719–1779), in: Die Musikforschung (22) 1969, S. 328–334 <> Elisabeth Noack, Zu Günter Harts Aufsatz Georg Philipp Kreß, in: Die Musikforschung (23) 1970, S. 191–192 <> Joachim Kremer, Telemanns Beziehungen zum Plöner Hof unter Herzog Friedrich Carl (1729–1761), in: Telemann-Beiträge. Abhandlungen und Berichte, 3. Folge, hrsg. von Wolf Hobohm und Brit Reipsch, Oschersleben 1997, S. 29–63, bes. S. 33, 38 und 56 <> Ekkehard Krüger, Die Musikaliensammlungen des Erbprinzen Friedrich Ludwig von Württemberg-Stuttgart und der Herzogin Luise Friederike von Mecklenburg-Schwerin in der Universitätsbibliothek Rostock, 2 Bde., Beeskow 2006, S. 262f. <> Jürgen Neubacher, Georg Philipp Telemanns Hamburger Kirchenmusiken und ihre Aufführungsbedingungen (1721–1767), Hildesheim 2009 (Magdeburger Telemann-Studien, Bd. 20)

Axel Beer