Arnold Schmitz

SCHMITZ, (FRANZ) ARNOLD * Le Sablon b. Metz 11. Juli 1893 | † Mainz 1. November 1980; Musikwissenschaftler

Arnold Schmitz wurde als erster Sohn des Dombaumeisters Wilhelm Peter Schmitz und seiner Ehefrau Maria Magdalene geb. Cohen geboren. Er wuchs in Metz und in Trier auf, ehe er 1912 zum Studium an die Friedrich Wilhelms-Universität in Bonn ging. Dort studierte er Musikwissenschaft, Philosophie und Literaturgeschichte u. a. bei Ludwig Schiedermair, Adolf Dyroff und Oswald Külpe. 1914 wechselte Schmitz für ein Semester nach München zu Adolf Sandberger und Theodor Kroyer. Im Juli 1914 meldete er sich als Kriegsfreiwilliger und diente – mit kurzer Krankheitsunterbrechung – bis zum Frühjahr 1918 in Deutschland, Frankreich, Polen und Italien. Während eines längeren Einsatzes in Berlin 1918 schrieb er sich an der Humboldt-Universität ein und beendete seine Arbeit über die Anschauungen des jungen Robert Schumann vom musikalischen Schaffen, mit der er 1919 in Bonn promovierte. Nach den Studien- und Kriegsjahren arbeitete er für kurze Zeit als Assistent Otto Klemperers an der Kölner Oper.

1921 habilitierte sich Schmitz mit einer Studie über die Kölner Jesuiten-Musik im 17. Jahrhundert an der Bonner Universität, wo er in der Folge als Privatdozent tätig war. Von 1925 bis 1929 lehrte er auch am Dortmunder Konservatorium. 1922 begegnete er dem Staatsrechtler Carl Schmitt, mit dem ihn schon nach kurzer Zeit eine sehr enge und lebenslange Freundschaft verband. Diese Beziehung wurde wegweisend für seinen weiteren Lebensweg. Nachdem Schmitz 1928 zum a. o. Professor ernannt worden war, folgte er 1929 einem Ruf an die Friedrich Wilhelms-Universität Breslau, wo er als Extraordinarius die Leitung des Instituts für Musikwissenschaft und des Akademischen Instituts für Kirchenmusik übernahm. Unter seiner Direktion wurde 1931 auch ein Institut für Schulmusik gegründet, das erstmalig die Ausbildung von Musikpädagogen an höheren Schulen in Schlesien ermöglichte. Die Breslauer Universität verfolgte aufgrund ihrer Lage im „Grenzland“ stark nationalistisch ausgerichtete Forschungsprojekte, von denen vor allem die sogenannte „Ostforschung“ zu nennen ist. In diesem Sinne richtete sich auch das Musikalische Institut unter Schmitz aus, was insbesondere ab 1933 zur politischen Instrumentalisierung des Faches führte. Während er in der frühen NS-Zeit noch mit dem System sympathisierte, positionierte sich Schmitz mit der Zeit gegen den Nationalsozialismus und bewahrte mindestens einen politisch verfolgten Kollegen vor der Verhaftung. Aufgrund seiner engen Verbindungen zu katholischen Kreisen wurde ihm 1939 eine Professur in Köln verwehrt. Im August 1939 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und diente fast über die gesamte Dauer des Zweiten Weltkriegs in Deutschland, Polen und Russland. 1945 in französische Kriegsgefangenschaft geraten, kehrte Schmitz im Januar 1946 zu seiner Familie zurück, die sich aus Schlesien nach Schlangenbad im Taunus hatte retten können. Im selben Jahr entschied er sich gegen eine angebotene Rückkehr nach Bonn und für die wiedergegründete Universität in Mainz, an der er als ordentlicher Professor die Musikwissenschaft als eines der Gründungsfächer institutionalisierte und aus dem Nichts aufbaute. Daneben nahm Schmitz – nach dem bereits in Breslau erprobten Modell – bereits ab dem Wintersemester 1946/47 eine Ausbildungsstätte für Schulmusik in Angriff. Bis zur Eröffnung des Staatlichen Instituts für Musik 1948 stand er der Unternehmung vor, nach ihm übernahm Ernst →Laaff die Leitung.

In der Orientierungsphase der deutschen Musikwissenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg nahm Schmitz zunächst eine abwartende Haltung ein. Die Wahl zum Vorsitzenden der Gesellschaft für Musikforschung 1947 nahm er nicht an. Erst 1948 übernahm er den Vorsitz für eine ständige Kommission für Hochschulfragen, an der auch Helmuth Osthoff und Karl Gustav Fellerer beteiligt waren. Von 1952 bis 1980 war Schmitz Mitherausgeber des Archivs für Musikwissenschaft. In seiner eigenen Forschung widmete sich Schmitz nach dem Krieg insbesondere der Geschichte der Passionsmusik, der Figurenlehre und Johann Sebastian Bach. Außerdem leistete er maßgebliche Vorarbeit für die Richard Wagner Gesamtausgabe, deren Herausgabe schließlich Carl Dahlhaus zufiel. Bereits 1949 begann Schmitz, mit der neu gegründeten Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz zusammenzuarbeiten. 1954 trat er ihr als ordentliches Mitglied bei. Nach Wilibald Gurlitt wurde er 1958–1972 erster Vorsitzender der Kommission für Musikwissenschaft. Außerdem war er ab 1957 korrespondierendes Mitglied der Philosophisch-Historischen Klasse der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.

Nachdem er 1950 zum ersten gewählten Dekan der Philosophischen Fakultät ernannt worden war, wurde Schmitz 1953/54 und 1960/61 zweimal Rektor der Johannes Gutenberg Universität. Zum Abschluss seiner akademischen Karriere wurde ihm 1961 das Große Bundesverdienstkreuz verliehen. 1962 trat Hellmut Federhofer seine Nachfolge am musikwissenschaftlichen Institut in Mainz an. Als 1964 Schmitz’ langjähriger Freund Leo Schrade verstarb, vertrat er für drei Jahre die Leitung des Basler Lehrstuhls. Zu seinen Studierenden und Doktoranden gehörten u. a. Wulf Arlt, Fritz Feldmann, Martin Galling, Wilfried Gruhn, Reimund Hess, Richard Jakoby, Franz Kessler, Ernst Lichtenhahn, Georg Paul Köllner, Wilhelm Krumbach, Dieter Loskant, Max Lütolf, Hans Joachim Marx, Günther Massenkeil, Günther Nierle, Joseph Schmidt-Görg, Tilman Seebass, Martin Staehelin und Rudolf Walter.

Schriften (Auswahl; vgl. die Verzeichnisse von Hans-Joachim Marx in MGG und RhM sowie in: Arnold Schmitz. Ausgewählte Aufsätze zur geistlichen Musik, hrsg. von Hans-Joachim Marx und Günther Massenkeil, Paderborn/München/Wien/Zürich 1996, S. 341–346) — Archiv-Studien über die musikalischen Bestrebungen der Kölner Jesuiten im 17. Jahrhundert, in: AfMw 3 (1921), S. 421–446 <> Beethovens „Zwei Prinzipe“. Ihre Bedeutung für Themen- und Satzbau, Berlin/Bonn 1923 <> Cherubinis Einfluß auf Beethovens Ouvertüren, in: Neues Beethoven-Jahrbuch 2 (1925), S. 104–118 <> Das romantische Beethovenbild. Darstellung und Kritik, Berlin/Bonn 1927 <> Choral und neuzeitliche Kirchenmusik, in: Musica sacra 62 (1932), S. 289–299 <> Nationale Lebenswerte musikalischer Klassik und Romantik, in: Berliner Börsen-Zeitung 14. Januar 1934, Beilage Kunst, Welt, Wissen <> Italienische Quellen zur Figuralpassion des 16. Jahrhunderts, in: Festschrift Max Schneider zum 60. Geburtstag, hrsg. von Hans Joachim Zingel, Halle 1935, S. 92–102 <> Stand und Aufgaben schlesischer Musikforschung, in: Schlesisches Jahrbuch für deutsche Kulturarbeit im gesamtschlesischen Raume 7 (1934/35), S. 127–139 <> Ein schlesisches Cantional aus dem 15. Jahrhundert, in: AfMf 1 (1936), S. 385–415 <> Zur Frage nach Beethovens Weltanschauung und ihrem musikalischen Ausdruck, in: Beethoven und die Gegenwart. Festschrift des Beethovenhauses Bonn Ludwig Schiedermair zum 60. Geburtstag, hrsg. von Arnold Schmitz, Berlin/Bonn 1937, S. 266–293, 337–342 <> Musik im mittelalterlichen Schlesien, in: Geschichte Schlesiens 1: Von der Urzeit bis zum Jahre 1526, hrsg. von Hermann Aubin, Breslau 1938, S. 480–495 – 3. Ausgabe in Überarbeitung durch Fritz Feldmann, Stuttgart 1961, S. 593–613 <> Der Mythos der Kunst in den Schriften Richard Wagners, in: Beiträge zur christlichen Philosophie 33 (1948), S. 3–22 <> Die Bildlichkeit der wortgebundenen Musik Johann Sebastian Bachs, Mainz 1950 <> Oberitalienische Figuralpassion des 16. Jahrhunderts, Mainz 1955 <> Arbeiten zur Mittelrheinischen Musikgeschichte. Ein Bericht, in: Studien zur Musikgeschichte des Rheinlandes. Festschrift zum 80. Geburtstag von Ludwig Schiedermair, hrsg. von Willi Kahl, Heinrich Lemacher und Joseph Schmidt-Görg, Köln 1956, S. 118–123 <> Zur motettischen Passion des 16. Jahrhunderts, in: AfMw 16 (1959), S. 232–245 <> Zum Verständnis des Gloria in Beethovens Missa solemnis, in: Festschrift Friedrich Blume zum 70. Geburtstag, hrsg. von Anna Amalie Abert und Wilhelm Pfannkuch, Kassel/Basel 1963, S. 320–326 <> Anton Bruckners Motette Os justi. Eine Erwägung zur Problematik der kirchenmusikalischen Restauration im 19. Jahrhundert, in: Epirrhosis. Festgabe für Carl Schmitt 1, hrsg. von Hans Barion, Ernst-Wolfgang Böckenförde, Ernst Forsthof und Werner Weber, Berlin 1968, S. 333–343 <> verschiedene Artikel in MGG und im Riemann-Lexikon

Quellen (Auswahl) — Personalakte; CH-Bst <> Personalakte; D-BNu <> Nachlass; Universitätsarchiv der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz <> Akten zur Entnazifizierung im Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abt. Rheinland <> verschiedene Dokumente aus der Friedrich Wilhelms-Universität Breslau, Universitätsarchiv der Universität Wrocław und Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin

Literatur (Auswahl) — Hans-Joachim Marx, Art. Schmitz, Franz Arnold, in: RhM 7 (1972), S. 104–106 <> Günther Massenkeil, Arnold Schmitz als Musikforscher, in: Arnold Schmitz. Ausgewählte Aufsätze zur geistlichen Musik, hrsg. von Hans-Joachim Marx und Günther Massenkeil, Paderborn/München/Wien/Zürich 1996, S. 333–340 <> Georg Pepl, Die Romantikkritik des Musikwissenschaftlers Arnold Schmitz und des Staatsrechtlers Carl Schmitt, in: Musik-Wissenschaft an ihren Grenzen. Manfred Angerer zum 50. Geburtstag, hrsg. von Dominik Schweiger; Michael Staudinger; Nikolaus Urbanek, Frankfurt am Main 2004, S. 429–445 <> Christoph-Hellmut Mahling, Arnold Schmitz, muzykologia i wychowanie muzyczne na Królewskim Uniwersytecie im. Friedricha Wilhelma we Wrocławiu, in: Muzykologia we Wrocławiu, hrsg. von Maciej Gołąb, Wrocław 2005, S. 45–51 <> Hans-Joachim Marx, Art. Schmitz, Franz Arnold, in: MGG2P (2005) <> Helmut Loos, Gegen den Strom der Zeit: Der Musikwissenschaftler Arnold Schmitz (1893–1980), in: Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa 13 (2012), S. 232–244 <> ders., Arnold Schmitz as a Beethoven Scholar: A Reassessment, in: Journal of Musicological Research 32 (2013), S. 150–162 <> Jörg Rothkamm, Kontinuitäten und Netzwerke: Arnold Schmitz als Mainzer Ordinarius und Hochschulkommissionsvorsitzender der Gesellschaft für Musikforschung, in: Mf 66 (2013), S. 25–54 <> Tobias Janz, Das romantische und das gegenrevolutionäre Beethovenbild. Arnold Schmitz, Carl Schmitt und die Bonner Musikwissenschaft um 1927, in: AfMw 79 (2022), S. 98–121 <> Sebastian Pstrokoński-Komar, Musikwissenschaft als „Hilfswissenschaft der Geschichte und Volkskunde“. Arnold Schmitz und die Breslauer Musikwissenschaft im Kontext der Ostforschung 1933–39, in: Musik in Diktatur(en). Propaganda, Exil und Machtinstrument, hrsg. von Mattes Haase, Lea Hammermeister, Julius Kaupert, Anika Michalowski, Julian Müller, Jonathan Rahner und Vincenz von Roda, Münster 2025, S. 96–116 <> Sebastian Pstrokoński-Komar, Leben und Wirken von Arnold Schmitz (1893–1980), Masterarbeit am Institut für Musikwissenschaft der Universität Leipzig (2025)

Abbildung 1: Arnold Schmitz; mit freundlicher Genehmigung von Fotostudio Foto Rimbach (Mainz)

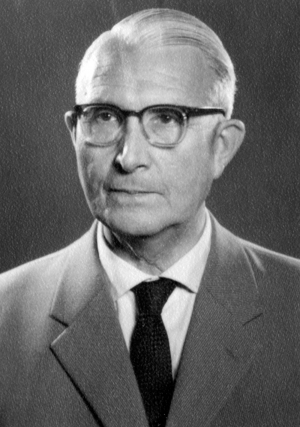

Abbildung 2: Mitteilung Arnold Schmitz’ an Hellmut Federhofer mit Erwähnung von Ernst Laaff und Georg Toussaint, Mainz 5. Nov. 1975; D-Kbeer

Sebastian Pstrokoński-Komar

Nachtrag der Redaktion: Arnold Schmitz’ Schreibtisch diente noch bis 2022 dem MMM-Team für seine wöchentlichen Besprechungen. (Foto: Kristina Krämer, März 2022)