Christian Sachs

SACHS, CHRISTIAN (FRIEDRICH) * Frankfurt/M. 2. Mai 1825 | † ebd. 18. Sept. 1890; Kaufmann und Musiker

Gerne wüsste man, was den Schreinermeisterssohn Christian Sachs dazu bewog, sich nicht lange nach seiner Eheschließung (1852; s. weiter unten) offenbar Stück für Stück vom Kaufmannsberuf abzuwenden, um sein musikalisches Talent zur Existenzgrundlage zu machen. Jedenfalls figuriert Sachs – er hatte als Jugendlicher Unterricht von Carl Gollmick (Klavier), Ferdinand Keßler (Harmonielehre) und Johann Peter Kellner (Orgel) erhalten, trat seit 1838 als Klavierspieler öffentlich auf und erteilte wohl auch schon Klavierstunden – seit 1852 „offiziell“ als Handelsmann in den Adressbüchern, während 1857 „Musiklehrer“ hinzukommt und 1865 zur alleinigen Berufsbezeichnung wird. 1870 begegnet er erstmals als „Clavierlehrer“, 1871 als „Tonkünstler und Clavierlehrer“ (dies ab 1874 mit Angabe der Sprechstunden) und schließlich ab 1877 auch als „Musikdirector und Klavierlehrer“. Um die Mitte der 1850er Jahre wurde er Organist der Deutsch-Katholischen Gemeinde, und zwar als Vorgänger von Heinrich Weimar, dessen Verein für gemischten Gesang er seit 1872 leitete (Sachs’scher Verein), und im März 1855 rief er einen Gesangverein zur Pflege des religiösen Gesanges ins Leben, dessen Aufgabe darin bestand, „die Feier des Gottesdienstes, ohne confessionellen Unterschied, vorzugsweise an hohen Festtagen und bei festlichen Veranlassungen durch gediegene Aufführung vorzüglicher geistlicher Gesangsstücke zu unterstützen […]“ (Didaskalia 4. März 1855). Dem „in musikalischen Kreisen wohlbekannte[n] Mitbürger“, der „vortreffliche Schüler und Schülerinnen gebildet“ und „als Clavier- und Orgelspieler […] sich rühmlichst hervorgethan hat“, widmete ein Unbekannter 1873 eine Grußadresse aus Anlass der mittlerweile 35 Jahre andauernden musikalischen Tätigkeit in Frankfurt (Didaskalia 11. Mai 1873). Aus der Ehe mit der Uhrmachermeisterstochter Anna Maria geb. Schweppenhäuser (1829–1901) ging Simon Sachs (* Frankfurt 18. Aug. 1865 | † Weilmünster (Heil- und Pflegeanstalt) 15. Febr. 1918) hervor, der 1882 als Pianist (und natürlich Schüler seines Vaters) in Frankfurt debütierte und seit 1883 als Organist (1897/98 in der Friedenskirche angesellt) nachgewiesen ist. Eine Verwandtschaft der Familie mit Julius Sachs besteht nicht.

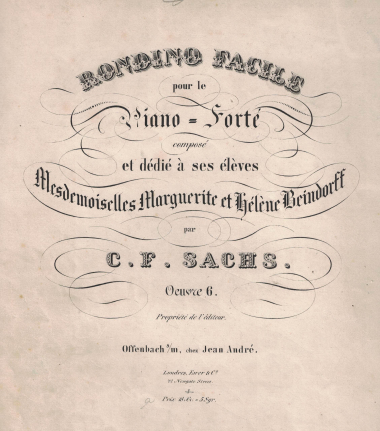

Werke — Rondino facile (Kl.; seinen Schülerinnen Margarethe (* 1825) und Helene (* 1826) Beindorff zugeeignet) op. 6, Offenbach: André (in Kommission) [ca. 1840/45]; D-Kbeer (s. Abb.), D-OF <> Frankfurter Damen-Walzer (Kl.; Widmung an Friederike Umgelter-Schönhuth [geb. Schönhuth] aus Stuttgart), ebd. [zwischen 1844 und 1855 (Heirat und Scheidung der Widmungsträgerin)]; D-OF <> Weitere Kompositionen sind nicht bekannt geworden. <> Miszelle Mozart, in: Didaskalia 12. März 1851, S. [3] <> Vermischtes (Mozarts Don Giovanni-Ouvertüre betreffend), in: Volksfreund für das mittlere Deutschland (Frankfurt) 8. Aug. 1862

Quellen — KB und Standesamtsregister Frankfurt/M.; Standesamstsregister Weilmünster <> Adressbücher Frankfurt <> Didaskalia 29. Aug. 1851, 4. März 1855, 9. Jan. 1857, 11. Mai 1873 (Grußadresse, gez. „-n-“), 31. Jan. 1874, 9. Febr. 1875, 24. Sept. 1875, 7. Sept. 1878; Frankfurter Nachrichten 6. Aug. 1862, 25. Dez. 1863; NZfM 22. Mai 1857; Frankfurter Zeitung und Handelsblatt 23. Juni 1876 (Abendblatt; zur Feier des 40. Lehrerjubiläums), 2. März 1882 (Beilage), 24. Apr. 1883 <> Frankfurter Evangelisch-lutherischer Kirchen-Kalender 1897, S. 9 <> GollmickH

Hörbeispiel: Rondino facile op. 6 (Aufnahme von Dr. Ute Evers (Augsburg) für das MMM2, August 2023)

Abbildung: Titel zu Sachs’ Rondino op. 6, dem einzigen veröffentlichten Werk des Musikers; D-Kbeer

Axel Beer